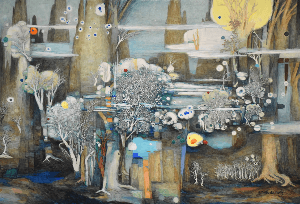

山水系列之泡影之境 5 80x116.5cm 芙蓉畫布/油畫 2022年

一、前言:山水與泡影的交會

這件作品延續我對山水傳統的探索,卻不再僅僅是對自然景觀的描摹,而是將「泡影」引入山水語境,作為一種關於存在、時間與感知的隱喻。山水在此不再是穩固的地景,而是流動的、暫時的、隨時可能消散的幻境。

「泡影」一詞,既指向短暫與脆弱,也蘊含著瞬間的完整與圓滿。它在畫面中化為漂浮的圓點與光斑,與山石、林木、天體並置,形成一種既真實又虛幻的場域。這種場域既承繼了東方山水畫「可遊、可居、可觀」的傳統精神,又回應了當代視覺文化中對不確定性與流動性的敏感。

二、學術脈絡:山水的現代轉譯

1. 傳統山水的空間意識

中國山水畫自宋代以降,便不僅是自然的再現,而是一種「心源」的投射。郭熙在《林泉高致》中提出「可行、可望、可遊、可居」,將山水視為心靈的棲居之所。這種空間意識並非單純的透視,而是透過散點透視與留白,營造出一種開放的、可進入的精神場域。

在《泡影之境》中,我延續了這種空間觀,但將其轉化為更具抽象性的結構。漂浮的圓點與色塊,既是空間的界標,也是時間的痕跡。它們不再指向具體的山川,而是指向觀看者意識中的生成與消逝。

2. 現象學的感知理論

從現象學的角度來看,景物並非客觀存在,而是透過感知在意識中生成。梅洛-龐蒂在《知覺現象學》中指出,世界並非靜態的物,而是與身體、感官互動的流動場域。泡影的意象,正好呼應這種「生成中的世界」:它短暫、透明,卻在瞬間凝聚出完整的形象。

因此,《泡影之境》不僅是對自然的描繪,更是對感知過程的形象化。畫面中的漂浮物,既是視覺的元素,也是意識的痕跡。它們提醒觀者:我們所見的世界,始終處於生成與消逝之間。

3. 當代藝術的語境

在當代藝術中,許多創作者都在探索「不確定性」與「流動性」的美學。例如日本的草間彌生以無數圓點構築無限空間,德國的格哈德·里希特則以模糊與擦拭挑戰影像的穩固性。這些探索都指向一種對「真實」的懷疑與重構。

《泡影之境》與此相呼應,但並非單純的模仿,而是將這種不確定性置入山水的語境。它既是對傳統的回應,也是對當代的對話。

三、創作方法:形態、色彩與空間

1. 形態的符號化

畫面中的山石與林木,並非具象的再現,而是符號化的結構。它們以簡化的線條與色塊呈現,介於抽象與具象之間。這種處理方式,使得景物不再是外在的物,而是內在意識的投射。

2. 色彩的情感厚度

色彩在作品中不僅是視覺元素,更是情感的載體。藍灰色調營造出靜謐與孤寂,偶爾的紅、黃、綠則如同閃爍的希望。這種色彩的對比,正是孤獨與希望交錯的象徵。

3. 空間的多重層次

畫面並未採用單一透視,而是透過層疊與漂浮,營造出多重空間。漂浮的圓點既在前景,也在遠方,形成一種無法確定的深度。這種空間感,既呼應傳統山水的散點透視,也回應當代對「非線性空間」的探索。

四、詩意的隱喻:孤獨與希望

雖然作品帶有理論性的思考,但它並非冷峻的實驗,而是帶著個人情感的投射。山水在此成為心靈的棲居,泡影則是孤獨與希望交錯的象徵。

孤獨,因為泡影隨時可能消散,正如人生的無常;希望,因為即便短暫,它仍在瞬間綻放出完整的光彩。這種「脆弱中的堅韌」,正是我所追尋的存在感。

五、時間性與生成:作品的哲學意涵

《泡影之境》不僅是空間的描繪,更是時間的形象化。漂浮的圓點,既像是瞬間的光斑,也像是時間的碎片。它們在畫面中生成,又在觀看中消逝。

這種「生成—消逝」的循環,使作品具有時間性的張力。它提醒觀者:存在並非靜態的物,而是持續生成的過程。這種觀點,既呼應現象學的哲學,也回應東方美學中「無常」的體悟。

六、個人語調:創作的初衷

對我而言,《泡影之境》並非單純的形式探索,而是一次心靈的書寫。它源於我對自然的凝視,也源於我對生命的感受。

在孤獨的時刻,我常凝望山水,感受其靜謐與遼闊。然而,這種凝視並非永恆,而是隨時間流逝而變化。泡影的意象,正是這種感受的化身:短暫、透明,卻充滿厚度。

因此,這件作品既是對山水的再詮釋,也是對自我存在的追問。它提醒我:即便一切如幻,仍能在流動的片刻中感受真實的溫度。

七、結語:在山水與泡影之間

《山水系列之泡影之境 5》是一種跨越傳統與當代的嘗試。它承繼了山水的精神場域,卻以泡影的意象揭示存在的脆弱與流動。它結合了學術的理論與個人的詩意,既是對藝術史的回應,也是對生命的書寫。

最終,我希望觀者在面對這件作品時,不僅看到一幅畫,而是進入一個場域——一個既真實又虛幻、既孤獨又充滿希望的場域。在這個場域中,每一個漂浮的泡影,都是一個瞬間的宇宙。