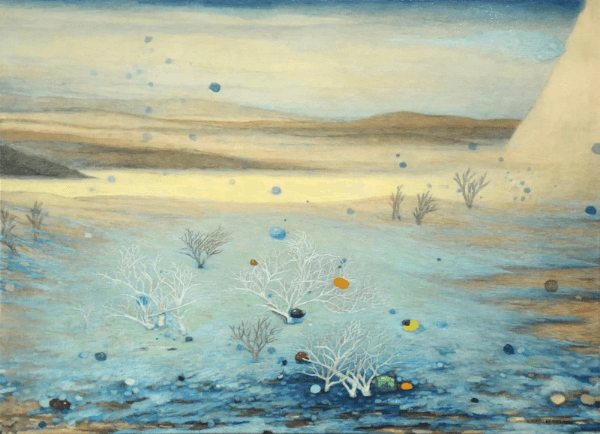

40P(72.5×100cm)|芙蓉畫布|油畫|2024年

一、氤氳的開端:藍色作為呼吸

藍色,對我而言,並非單一的色彩,而是一種緩慢擴散的呼吸。它既是空氣的顏色,也是時間的顏色——在黎明與黃昏之間,在海平線與雲層之間,藍色總是以一種不急不徐的姿態滲入感官。《藍色氤氳》並非對自然景象的再現,而是對「存在的溫度」的凝視——一種介於冰與光、距離與親近之間的狀態。

我選擇芙蓉畫布,是因為它的纖維結構能夠承載油彩的層層呼吸。油彩在其表面緩慢滲透、乾燥,形成如霧般的肌理。這種材質的延展性,使藍色不再只是平面的覆蓋,而是能在視覺上生成深度與空間感,讓觀者在凝視時感到被包圍、被滲透。

二、色彩與空間:理論與感知的交會

在色彩心理學中,藍色常被視為距離的顏色——它後退、它延伸、它將空間推向無限。現象學家梅洛-龐蒂(Maurice Merleau-Ponty)指出,感知並非被動接收,而是身體與世界的互動生成。藍色在此畫中,並非作為背景存在,而是作為一種「感知的場域」——觀者的視線在其中漂浮、游移,並在不知不覺間被吸納進去。

漂浮的色球——紅、黃、綠、橙——並非單純的色彩對比,而是空間節奏的節點。它們在藍色的氤氳中如同聲音的顫動,打破單一色域的沉靜,形成視覺上的呼吸律動。這種處理方式,部分借鑑了康定斯基(Wassily Kandinsky)對色彩與形狀關係的研究——色彩不僅是視覺元素,更是情感與精神的共振器。

三、形象與抽象之間的張力

《藍色氤氳》並不完全屬於抽象,也不完全屬於具象。前景的白色枯樹,像是時間的骨架,將觀者的視線錨定於一個可辨識的現實符號;而背景的冰原與漂浮的色球,則將現實推向不確定的邊界。這種「半抽象」的結構,讓作品在閱讀上具有多重層次——既可以作為一個超現實的風景來觀看,也可以作為一種內在情緒的空間來感受。

構圖上,我刻意讓地平線後退,並以右側的巨大冰壁作為視覺阻隔,使畫面形成一種「不完全開放」的空間結構。這種結構暗示了觀看的限制——我們無法一次看清全貌,只能在氤氳中摸索前行。

四、時間的層次:油彩的記憶

油彩的特性,使得時間在畫面中得以被層層疊加。底層的藍色經過多次罩染,形成如同空氣般的透明感;中層的色球與冰原,則以較高的飽和度與厚塗方式呈現,讓它們在氤氳中浮現;最上層的枯樹,以細筆勾勒,像是時間最後留下的痕跡。

這種層次的安排,對應了我對時間的理解——它不是線性的,而是多層疊加的存在。觀者在觀看時,視線會在不同層次之間穿梭,像是在回憶與當下之間來回。這與現象學中的「延宕」概念相呼應——意義不是立即顯現的,而是在時間的流動中逐漸生成。

五、情感的密度與空間的呼吸

雖然畫面以冷色為主,但它並不冷漠。藍色在此處並非疏離,而是一種包覆感——它像霧一樣將一切籠罩,讓孤立的元素彼此相連。漂浮的色球,像是記憶中突如其來的溫度,打破了冰原的靜謐,也讓觀者在凝視中感到一絲不確定的悸動。

這種情感密度的營造,來自於對「空」與「滿」的平衡——大片的藍色空域,與零星的色彩節點,形成了視覺與情感上的張力。這種張力,並非衝突,而是一種緩慢的牽引。

六、創作脈絡與自我對話

《藍色氤氳》並非孤立的作品,它延續了我對「空間情感化」的探索。過去的創作中,我曾以更具象的方式描繪風景,但在這件作品中,我選擇讓具象與抽象交錯,讓觀者在辨識與迷失之間來回。

藍色是我對靜謐的想像,氤氳是我對不確定的接受。漂浮的色球,是那些在日常中突如其來的情感閃光——它們不必被解釋,只需被感受。創作過程中,我並不急於完成,而是讓顏料與畫布在時間中自行對話。每一次罩染、每一次擦拭,都是一次呼吸的調整。最終的畫面,並非我單方面的意志,而是我與材料、時間、空間共同生成的結果。

七、觀看的邀請

《藍色氤氳》並不要求觀者一次讀懂。它更像是一個需要時間滲透的空間——初看時,也許只是藍與白的對話;久看之後,色球的漂浮、冰壁的阻隔、枯樹的靜立,會逐漸浮現出不同的意義。

這種觀看方式,與現象學中的「延宕」概念相呼應——意義不是立即顯現的,而是在時間的流動中逐漸生成。觀者的凝視,成為作品的一部分;而作品,也在觀者的感知中不斷變化。

八、結語

《藍色氤氳》是一個關於距離、時間與感知的實驗。它既有理論的支撐——色彩心理學、現象學、構圖結構——也有詩意的流動——霧、漂浮、靜立。它不追求敘事的完整,而是邀請觀者在氤氳中停留,讓視線與情感在藍色的呼吸中緩慢沉降。

在這個過程中,藍色不再只是顏色,而是一種存在的方式;氤氳不再只是霧,而是一種時間的質地。作品的意義,不在於它描繪了什麼,而在於它如何讓你感受到——那種既遙遠又貼近、既清晰又朦朧的瞬間。