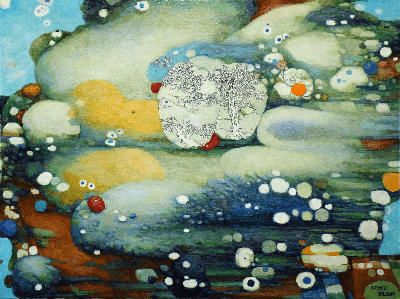

山水系列之風景之核 2 60.5x80cm 芙蓉畫布/油畫 2019年

《山水系列之風景之核 2》創作理念

在《山水系列之風景之核 2》中,我試圖以繪畫回應一種深層的觀看方式——不僅是對自然的凝視,更是對心靈地景的探勘。此作完成於2019年,使用自製芙蓉畫布與油彩,尺寸為60.5x80cm。畫面中,色彩如潮汐般流動,形體如孢子般浮游,中央兩枚卵形結構內嵌細密的樹木與動物線描,彷彿是風景的記憶核,亦是精神的容器。

一、風景的生成:從自然到心象

風景,在此不僅是外在的自然場域,更是內在的精神投影。我所理解的山水,不是模仿山川形貌的再現,而是一種「生成中的風景」——它在觀看者的心中逐漸成形,如夢境般流動、如記憶般層疊。這種風景的生成,呼應了現象學中「知覺即構成」的觀點:風景不是被動接受的物件,而是主體與世界交會的結果。

畫面中的卵形結構,象徵風景的「核」——它既是孕育之所,也是封存之地。其中的線描動物與樹木,如同記憶的化石,被時間包裹、被色彩環繞。這種結構性的安排,暗示風景不只是空間的延展,更是時間的凝縮。

二、色彩與形體:流動的語法

我選擇以芙蓉畫布為基底,因其柔韌與吸附性,能承載多層次的油彩堆疊與刮除。色彩在此不只是裝飾性的元素,而是語法的載體。藍綠橙黃交錯之間,形體如孢子、泡沫、眼睛般浮現,形成一種「有機的語法」,既非具象也非抽象,而是介於兩者之間的游移狀態。

這種語法的流動性,呼應了Gilles Deleuze所提出的「生成」概念:藝術不是再現,而是創造差異與變化的場域。畫面中的形體不斷變形、重組,形成一種「視覺的韌性」,讓觀看者在其中游移、沉浸,而非一眼辨識。

三、觀看的倫理:眼睛與凝視

畫面中散佈著微小的似眼睛的形體,它們既是觀看者的鏡像,也是風景自身的凝視。這種「互為觀看」的安排,挑戰了傳統觀看的單向性。風景不再是被動的對象,而是具有主體性的存在,它回望我們、審視我們。

這種觀看的倫理,與Jacques Rancière所提的「感性分配」有關:藝術重新分配感官的秩序,讓被忽略的事物得以發聲。在此,微小的眼睛、孢子般的形體、卵形的記憶核,皆是風景的聲音,它們低語、呼喚、等待被理解。

四、詩意的結構:留白與密度

我刻意在畫面中保留大量的留白與色彩的密度交錯,形成一種「詩意的結構」。留白不是空無,而是潛能的場域;密度不是壓迫,而是情感的厚度。這種結構安排,讓畫面具有呼吸感,也讓觀看者得以在其中停留、沉澱。

詩意,在此不只是語言的修辭,而是觀看的方式。它要求我們放慢速度、細緻感知、進入畫面深處。這種詩意的觀看,與東亞美學中的「物哀」與「幽玄」概念相通——不是強烈的情緒,而是微弱的震動、細膩的感受。

五、個人語調與創作脈絡

此作是延續我長期對自然、抽象與精神性之間關係的探索。卵形結構中的線描,源自我對記憶的執著——它們是我童年對動物與植物的凝視,是我對時間的感知方式。

芙蓉畫布的使用,則是我對創作基底的堅持——它不只是技術選擇,更是精神的承載。我視其為作品生成的第一層肌理,如同土壤之於植物,必須具備生命力與吸附性,才能讓色彩與形體真正「生長」於其上。

六、理論的回聲:風景作為精神地景

綜合而言,《風景之核 2》是一種精神地景的繪製。它不再是山水的模擬,而是心靈的拓印。這種創作方式,與當代藝術中「地景作為心理空間」的趨勢相呼應。藝術家不再只是描繪自然,而是透過自然形象,探討記憶、情感與存在的問題。

我試圖在此作中,建立一種「風景的倫理」——風景不只是觀看的對象,而是情感的容器、記憶的載體、精神的鏡像。它既是外在的世界,也是內在的自我;既是可見的形象,也是不可見的震動。